夏バテ対策に韓国ではどじょう料理を食べる。日本の土用の丑の日のウナギのような感覚が、ソウルにはあった。暑い1日、どじょう料理の専門店に入った。原州のどじょうを使う店だった。ちょうど昼どき。店はほとんどのテーブルが埋まっていた。やはり暑い日はどじょうを連想する人が多いのだろうか。

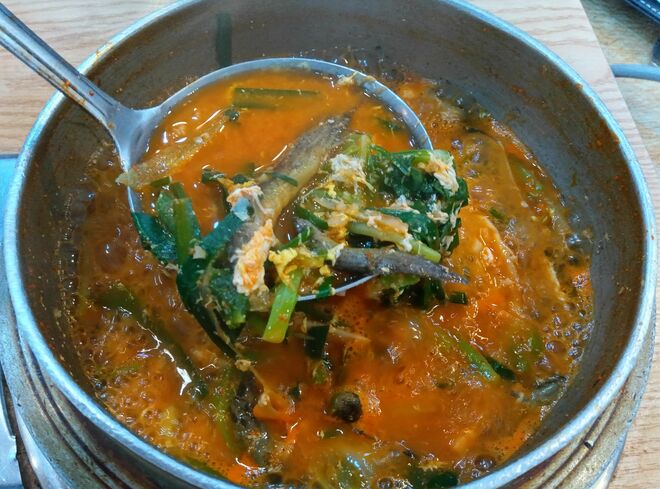

■ソウルのどじょう料理店で、夏バテに効くという「どじょう鍋」を食べてみる

左手のテーブルがひとつ空いていた。そこに座り、壁に掲げられたメニューを見る。案内役はソウル在住の日本人女性だった。

「どじょう鍋(チュオタン)は2種類あるみたい。どじょうがそのまま入った鍋が1万5000ウォン(約1600円)、どじょうの身をほぐした鍋が1万4000ウォン」

少し悩んだ。正直なところ、どじょうがそのままの形で入った鍋は避けたかった。

これまでいろいろな国で、ゲテモノといわれる料理を食べてきた。ラオスの山のなかの村で、竹虫も食べた。蛾の幼虫である。竹の幹をナタで切ると、白い幼虫がグシャグシャと出てくる。ラオス人はそれを素手ですくいあげ、熱した油のなかにザーッと放り込んだ。

「新鮮だからうまいぞ」

そういう問題ではなかった。蛾の幼虫の素揚げに塩をまぶし、熱いうちに食べる。やや焦げ目がついたそれは、たしかにおいしかったが、生きた幼虫の姿が残像になって浮かんでくる。

ミャンマーの山中でカエルもごちそうになった。カエルはそれまでも何回か食べていた。足の部分の肉なのか、唐揚げにしたそれは、鶏肉のような味だった。僕はてっきりそんな料理を想像していたのだが、出てきた鍋のなかで目にしたカエルは原型を留めていた。5センチ以上あるカエルだ。ミャンマー人はそのひとつを箸でとり、ご飯の上にひょいと載せてくれた。

「………」

どうやって食べろというのだ。カエルの皮を剥がないと肉が見えてこないはずだ。その皮も食べるのだろうか。

タイではネズミの開きを出されたこともある。

「これは食用ネズミで、その辺にいるドブネズミとは違います。安心してください」

タイ人は何回も説明してくれたが、それなら安心……と箸をのばす気にはなれない。開きとはいえ、ネズミの形をしている。

で、どじょうである。

そこで職業意識が頭をもたげる。どじょうをほぐした鍋では、それを写真に撮ってもわからないではないか。やはり1万5000ウォンを選ぶべきだろう。しかしいい値段だ。いくら夏バテに利くといっても……。案内役の女性はこういった。

「私は1万4000ウォンのほうにします。やっぱりどじょうが原型っていうのは」

ぐつぐつと煮えたどじょう鍋が出てきた。そのなかでどじょうが動いている。

スープを飲んでみた。辛味噌仕立てである。なかなかおいしい。しかしどじょうを食べなくてはならない。一匹を箸でつまみ、ご飯の上に載せた。

ご飯と一緒に口に放り込んだ。味? よくわからない。どじょうは淡泊な味だ。食感がいいというものでもない。辛味噌で煮込まれたそれは、刺激が少ない味だったが、ご飯の上に載っていたどじょうの姿がどうしても浮かんできてしまう。